Как научиться не просто перерабатывать вредные отходы промышленности, но и получать за это хорошие деньги

Бокситогорский район Ленобласти известен своей промышленностью. Бокситогорский глиноземный завод, входящий в холдинг "Русский алюминий", печально известный "Пикалевский глиноземный завод", завод "Метахим" по производству соды и поташа — эти предприятия известны всей стране. В результате деятельности этих производств образуются так называемые "красные" и "белитовые шламы", которые складируются на шламовых полях заводов. Ленинградские инженеры придумали не только какперерабатывать эти отходы, но и заработать на этом. О подробностях проекта и о том, почему так трудна его реализация, нашему корреспонденту Галине Назаровой рассказал генеральный директор компании "ИнвестПетроСтрой" Александр Петров.

БалТПП: Александр Васильевич, насколько остро проблема с этими видами отходов стоит в регионе?

Александр Петров: По данным центра государственного мониторинга регионального центра ГМСИ по Северо-Западному округу России, сегодня в регионе ежегодно складируется более 400 тыс. тонн твердых бытовых отходов, и 3,8 млн тонн образуется от деятельности промышленных предприятий. На территории Ленобласти находится 15 шламохранилищ, 6 золоотвалов и 27 свалок промышленных отходов.

И это только официальные данные. В действительности их как минимум вдвое больше, ведь многие хранилища бесхозны, бесконтрольны и для ухода от ответственности не регистрируются. Таких несанкционированных свалок насчитывается до двух тысяч. Случись природная аномалия, миллионы тонн ядовитого рассола (смесь воды и "красного шлама") уйдут в реку Воложба и, естественно, в Ладожский бассейн рядом с истоком Невы.

БалТПП: В чем суть вашего проекта?

Александр Петров: Мы предлагаем на базе существующих предприятий ("Бокситогорского завода железобетонных изделий", "Биохимзавода" и т. д.) организовать производства по переработке "красных шламов". В этом помогут технологии использования методов дугового и плазменного режимов плавки. Из образующихся шлаков можно производить цементы высоких марок. Такие технологии позволяют полностью переработать опасные шламовые отходы. Основная продукция, которая будет получаться на выходе из шлама, это специальные цементы (до 70%), остальное — продукция металлургии. А если вспомнить о том, что в наших шламах содержится практически вся таблица Менделеева, то возможностей появляется еще больше.

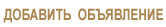

В производственную структуру формирующегося кластера будет входить несколько заводов в четырех муниципальных образованиях — в Бокситогорске, Волхове, Кингисеппе и Сланцах. Среди них - предприятия по выпуску металлоизделий и цемента, заводы по производству силикокальция и цемента, гипса и строительных материалов. Для работы такого центра потребуется не менее 5 тыс. высококвалифицированных специалистов. С учетом того, что доход от реализации продукции составит, по нашим подсчетам, как минимум 5 млрд рублей, ликвидация техногенных отходов не только не ляжет тяжелым финансовым бременем на бюджет, но и принесет немалый доход. Это помогло бы вывести эти районы из категории депрессивных.

БалТПП: Ваши коллеги из других компаний или научных учреждений предлагали что-то подобное?

Александр Петров: Да, стоит признать, что над этим вопросом давно бьются ученые всего мира. И сегодня в России есть два проекта на эту тему. Один разрабатывает ОАО "Русал" на Уральском алюминиевом заводе, второй — МИСиС в "Сколково". Но в этих проектах, в отличие от нашего предложения, получаются полуфабрикаты (восстановленный металл, шлаки, концентраты цветных металлов) и еще более ядовитые отходы, но нет законченного цикла 100%-ой переработки шламов с получением готовой продукции.

БалТПП: Насколько серьезно проработана научная база проекта?

Александр Петров: Наш проект прошел экспертную проверку в Совете при Государственной Думе, в Санкт-Петербургском отделении РАН. Идея получила подтверждение в технологической состоятельности от Украинской Академии Наук, от НИЦ "технологии ферросплавов и переработки техногенных отходов" им. Н.П. Лякишева, ФГУП "ЦНИИ чермет им. И.П. Бардина". К ним присоединились НИИ инновационных металлургических технологий (ЗАО "НИИМТ-Риноли"), научно-производственная фирма "Экта" (г. Москва) и "Альфа" (г. Новосибирск), ЗАО научно-исследовательский центр "Гипроцемент-наука" (Петербург). Так что мы серьезно подготовились.

БалТПП: В какой стадии проект находится сегодня?

Александр Петров: Проведены опытные плавки, получены результаты, подтверждающие технологичность и экономическую состоятельность переработки техногенных отходов. На разработку технологии, опытные работы, экономические расчеты ушло около трех лет, потрачено более 30 млн рублей собственных и заемных средств, однако реальное воплощение идеи идет очень медленно.

БалТПП: Почему? Этому как-то препятствует местная власть?

Александр Петров: Понимаете, явного противодействия нет, но и помощи никакой мы не видим. На словах вроде бы все за, даже спрашивают, чем помочь. Когда же дело касается реального взаимодействия, такого вроде бы незначительного, как оказание помощи в получении отходов и определении его цены, содействия в заключении договора на переработку отходов с ОАО "Бокситогорск-Русал", документальном подтверждении, что на данные проекты будет распространяться областной закон о защите инвестиций, то ответы расплывчаты и не конкретны. А это вызывает дополнительные вопросы у инвесторов и кредиторов.

Безусловно, есть определенные подвижки на уровне личной инициативы разработчиков проекта. ВЭБ для принятия решения по финансированию запросил провести дополнительные работы по НИОКР совместно с ОАО "Роснано", но, получив заключение экспертной комиссии, это требование снял. Сейчас мы оформляем договор с госкорпорацией Федеральный центр проектного финансирования не только об исследовательских работах, к которым будут привлечены специалисты из самых авторитетных НИИ для доработки технологии получения спеццементов на основе нано-добавок, но и о порядке финансирования и привлечения ивесторов к реализации проектов.

БалТПП: Где вы ищите финансирование?

Александр Петров: Наша компания была создана специально под этот проект. Раньше я работал в разных сферах: от ремонта энергетического оборудования до ремонта производственных помещений с последующей их сдачей в аренду. Но три года назад заинтересовался этой идеей. Мы изучили научную базу, обобщили все, что было до этого придумано, и создали свой проект.

Наш труд высоко оценила научная общественность, и мы решили организовать компанию для реализации проекта. Но, по российскому законодательству, предпринимательскую деятельность можно вести только по коду бюджетной классификации, а не по факту вложения денег. А поскольку наша компания молодая, у нее еще нет оборотов. Поэтому банки не дают нам кредит.

Поэтому сегодня мы ищем компанию-партнера, которая окажет финансовое содействие. В общей сложности нам нужна компания с оборотом более 250 млн рублей. Если оборот до 400 млн, МСП- Банк финансирует 150 млн. При большем ВЭБ дает гарантию на весь кредит.

Таким образом компания-партнер в проекте участвует заемными средствами, не отвлекая средства из оборота. Конечно, кредит - это риск, но он просчитан и отдача от него значительная. Хотя срок продолжительности кредита 5- 7 лет, окупаемость проекта 2-2,5 года (кредит на больший срок из расчета расширения производства через 2- 3 года). В таком случае вырученные деньги мы планируем пустить на развитие производства: на закупку нового оборудования и техники, на проведение новых испытаний и пр.

БалТПП: А государство оказывает поддержку вашим проектам?

Александр Петров: В таких сложных условиях очень желательно внимание государства. Мы надеялись на включение проекта в федеральную целевую программу (ФЦП) по ликвидации накопленного экологического ущерба в РФ на 2014-2025 годы. Это позволило бы снять многие препоны на региональном и муниципальном уровне. Но и тут нас не поддержали. Причем все было очень странно. Для участия в программе необходимо предоставить ходатайство правительства Ленобласти о включении нашего проекта в ФЦП. Мы заблаговременно подали такую заявку в областную администрацию. Однако ответ, а по сути отписку, получили только через четыре месяца, когда все сроки участия в ФЦП давно прошли. В письме нам ответили, что наши проекты "обоснованы, современны и эффективны с точки зрения рассматриваемых задач" и ничего по существу. А вернуться к этому вопросу о включении в ФЦП можно будет только в 2017 году. Вот и получается, что все проблемы местного значения мы решаем через Москву.

Я не вижу, как власти собираются, особенно в депрессивных районах, выполнять наказы президента и директивы федерального правительства: о создание 25 млн высококвалифицированных рабочих мест в России к 2020 году, о ликвидации накопленного экологического ущерба и пр. А тем временем проектом заинтересовались в Венгрии, Греции, Казахстане и Азербайджане. Они готовы платить не только за получаемую продукцию, но и за каждую ликвидированную тонну экологически опасных отходов. Этой технологией заинтересовались и в других регионах России, где есть техногенные отходы. А нашим властям, кажется, это совсем неинтересно.

Поделитесь страницей "Как научиться не просто перерабатывать вредные отходы промышленности, но и получать за это хорошие деньги" в Социальных сетях